桐朋陸上部が果たした快挙 その「なぜ」を探る

【2】 自分から考え、動いて導かれた「最適解」

桐朋陸上部にとって、2024年は輝かしい年となりました。卒業生の豊田兼(慶應義塾大学4年)が400mハードルで日本選手権を初制覇し、パリオリンピックに出場。高橋諒(慶應義塾大学1年)が十種競技で、そして高校3年生の吉澤登吾が800mで、ともにU20(20歳未満)日本選手権で優勝し、U20世界選手権の日本代表となったのです。

これは陸上部や学校にとって大きな喜びであり、学校の内外からも注目され「陸上界では無名の学校からなぜこんなに逸材が続けて出たのか?」と関心を寄せられています。

3人に、陸上部顧問の外堀宏幸教諭とともに、活躍に至る道のりや、陸上での成長と桐朋の特徴や環境などの関わりについて率直に語ってもらうことで、快挙の記録を残し、皆様が思う「なぜ?」の答え、そして桐朋という学校の特徴も探ります。

第2部では、桐朋在学中に直面した苦難とその時の向き合い方、そして桐朋で受けた指導やそこから得たことについて、語ってもらいました。(文中敬称略)

*2025年春から、豊田はトヨタ自動車に入社。吉澤は東京大学に進学します。

<聞き手・構成=石井朗生、座談会実施時の写真撮影=近藤元浩(ともに40期=1986年卒、陸上部OB)>

けが、コロナ――闇に落ちたような時期もあった

吉澤 中3の苦しい苦しい関東大会

――3人とも素晴らしい結果を残してきたことが注目されますが、そこに至る過程では、苦しかったことや難しい状況もあったと思います。桐朋での6年間を振り返って、特に苦しかったこと、つらかったことはどんなことでしたか。

吉澤 中3(2021年)の時のけがですね。前の年に全国大会で1分57秒台を出して5位に入ったのに、中3はけがで全く思うように走れませんでした。

外堀 中学3年生では、結果的に全国大会には出場できず、何とか8月の関東大会には出場できた。でも、関東大会の期間は常に顔が常にひきつっていたし、本人はもちろん、見ているこっちも苦しかったよね。タイムも自己ベストより7秒も遅かったし。

吉澤 その頃は、自分は速くなければならない、と考えていたのに走れない時期だったので。

高橋 一番つらかったのは、瞬間ということで言えば、高3(2023年)の6月にけがをしたため南関東大会の当日に欠場を決意して、インターハイの3連覇がなくなった時です。でもそれは本当に悔しかったけど、すぐに秋に高校記録を目指そうと気持ちを切り替えることができました。

時期で言えば高3の8月、夏休みの後半。秋に高校記録を出すことを目指して練習をしていたし、大学の推薦入学も決まる保証がなかったので予備校に行って受験勉強もやらなければならない。他の同級生は部活をやっていなくて勉強に専念しているのに自分はこれで大丈夫だろうか、という不安にかられていました。その時期がメンタル的に一番きつかったし、南関東の欠場と違って切り替えようがないことがつらかったですね。乗り越えられたのかと言うと、乗り越えられませんでした。

外堀 同級生で一緒に練習する仲間もいない中で部活も受験勉強もやるのは、周りからみるとそんなに大変そうに見えないけれど、実際には本当に大変だろうな、と思います。それを3人ともやり遂げていたので、すごいと思いながら見ていました。

豊田 自分は高3の年(2020年)の新型コロナウイルスですね。高2の秋に修学旅行を途中で抜けて出場したU18大会の110mハードルで転倒してしまった。だから「来年が最後だ」と思ったし、外堀先生からも「高3は中高陸上部の集大成だ」と言われていたので、意気込んで冬季練習をしていたらコロナが流行してしまって。高3の5月の東京都大会くらいで進路を決断しようと思っていたのに、インターハイやそれに続く大会がなくなってしまい、自分はどうしたらいいんだろうと闇に落ちたような感じになりました。

先輩の言葉で解放、それからは自分自身で解消

――それぞれに大変な時期があったんですね。でも、その後に立ち直って、素晴らしい結果を出しています。それは、どんな取り組みや考えがあったからできたのでしょうか。

吉澤 中3の秋だったかな。麻沼先輩(慎太郎、73期=2020年卒、三段跳でインターハイ2度出場、現・日本大学大学院)に自分が思うように走れないことを話したら「お前が速いことはみんな知ってるから大丈夫」と言ってくれたんです。それで解放されて、タイムや結果が出なくても安心できるというか、焦らず楽に考えて練習できるようになりました。今も「速くないといけない」というようなことはあまり考えないようにしているし、メンタルの管理はできようになりました。いろいろ考えちゃって悩むこともあるけど、それを自分の中で解消できますね。

――中3の時ほど大変なことにはなることはもうない、ということですか。

吉澤 今の自分はこうなっているかな、と客観視できるようになったし、こうすれば楽になれるよね、という方法をいろいろ持っている感じです。

足るを知り、日常に幸せを見出す

高橋 僕は高3の夏場のメンタルのつらさを乗り越えられなくて、結局は耐えるうちに時間が解決した感じでした。そういう時期があったことで、9月下旬に推薦で大学の合格が決まってからは、少し心に余裕ができました。そこで、部活を振り返った時、同級生と部活後にしていた他愛のない会話など、本当にかけがえのないものだったんだなぁと感じた記憶があります。また、そこで1人で練習をする辛さっていうものを感じましたね。ただ、僕は「足るを知る」という言葉を大事にしていて、日常や自分の置かれている環境に感謝するように心掛けていました。そうするうちに、心にかなり余裕ができました。そういう気持ちがなければ、精神的につらくて、11月に高校記録を出すこともできなかったと思います。

トップ選手と走る経験から、目標への歩みを

トップ選手と走り、大きな刺激をうけた

高3のゴールデングランプリ

――豊田はコロナでインターハイも他の大会もなくなったけれど、7月に競技会が再開されてからは、日本のトップ選手が出るような大会にも数多く出場して、いろいろな経験をしましたよね。

豊田 インターハイがなくなったけれど、やっぱり陸上を続けたいという思いが強くなったので、夏や秋にトップ選手と一緒に走る経験も重ねながら、大学につながる結果を残したいと思っていました。吉澤君のようにメンタル面の解決は未だに思うようにできないのですが、目標を見つけてそこに向かって歩んでいくスケジュール管理はできるようになったと思います。

――そういう時期に、周りの同級生たちとの関係はどうでしたか。

高橋 僕が一番つらかったのは8月後半だったんですが、9月になって2学期が始まったら、周りの友達が受験に関して、僕が思うほど深刻になってないことがわかった。だから自分もそんなに深刻に考えなくてもいいかな、と思って助けられた面もありました。

豊田 それは学校としてはあまり良くないんだろうけどね(笑)。僕も10月くらいに一人で練習をしていた時に、教室がグラウンドに近かったのでテラスでキャッチボールをしている友達が声をかけてチャチャを入れてきたりして。それが結構うれしかったですね。

自らの考えや行動を引き出した、先生の「わからない」

外堀 宏幸

――3人が桐朋で陸上競技に取り組み、力を伸ばしていったことに、桐朋という学校の環境や、顧問の外堀先生の指導などがプラスになった、と思う点はどんなことがありますか。

高橋 外堀先生は指導してくださる中で、先生がわからないことは「わからない」とはっきり言うのですが、それはすごくいいと思っています。

豊田 そう。そうだよね。

高橋 これまでいろんな練習会や合宿に参加してきて、他の先生に指導を受けることもあるんですけど、よくわかっていないことでも曖昧に教えたりする先生が多い印象があります。でも、外堀先生はわからないことはわからない、とはっきり言ってくれるので、変な知識や癖をつけられることがなかった。

豊田 僕もそう思います。ハードルの練習の動画を先生が撮ってくれて、一緒に見ていて「今のこの動きは良かったですよね」と言っても、「俺はそこはよくわからないから」と言ってくださったりして(笑)。

外堀 そのように言ってもらえるのは大変うれしいんだけど、指導者としては本当はそれじゃダメなんだろうとは思ってます。生徒より一歩先を歩めるくらいのものをちゃんと持っていなければならないんだけど。

吉澤 何か気が付いても変な言い方はしないように、と意識しているところもあるんですか。

外堀 言い方が適切ではないかもしれないけれど、他の指導者を見ていると、目の前で起きている事象に対して、自分が持っている知識や経験などを無理にいろいろつなげて「だからこれはこうなっている」と説明しようとしている場面があるな、と感じます。僕はそういうことに共感できなくて、「本当にそうなの?」と疑ってしまう。なので、自分は本当に自分が思っていることじゃなければ言いたくない、というのはあるね。だから、中途半端なこと言うくらいだったら、「わからない」と言ったほうが良いんじゃないかと。理由や原因を特定するって、難しいことだという前提です。

豊田 でも、先生は「わからない」と言うだけではなく、わからないなりに向き合ってくれますよね。こうじゃないか、と一緒に考えたり、別の選択肢を示してくれたり、詳しい先生を紹介してくれたり。

――指導者は何か答えを示さなければならない、と考えている人も多いので、指導の中で「わからない」と言うのはなかなかできることではないし、無責任な指導をしないという姿勢の表れでもあると思います。でも、指導者に「わからない」と言われたら、選手は自分で考えて、自分なりに答えを見つけ出す努力をしなければならない。そうなったら何をどうしていいかわからなくて困る高校生も多いのではないでしょうか。

吉澤 自分はそこで何を生み出せるのか、を僕たちが問われているということではないですか。他人に教えられて100%理解できるならそれもいいけど、自分で考えて発見し答えに近づいたり、見つけ出せたりしたらすごいことじゃないですか。

豊田 自分でやった結果でないと心から悔しいと思えないんじゃないかな。先生に言われた通りにやって強くなると、うまく行く時は気にしないだろうけれど、うまく行かなかった時は先生のせいにしてしまいそう。でも、それは心からの悔しさじゃないですよね。自分が精いっぱいやった結果なら納得がいくはず。そういう貪欲さが必要なんじゃないかな。

3人の自主性が、型がない指導を最適解に

――それは桐朋の生徒であれば誰でもできることですか。陸上部のすべての部員に対して「わからない」と言うことはできるのでしょうか。

外堀 それはできてないですね。この3人は自分で考えたり、試行錯誤や経験をしながら答えを探したりすることができる、しかもそれを積極的にやってくれる生徒だったからできたこと。だから、私とこの3人の関係性における最適解だったのだと思います。

豊田より数年上で、大学でも陸上競技をやっていたある卒業生から、「いい指導者には『あの先生のところに行くとこれが学べる』『この先生にはこういう型がある』というものがあるけれど、外堀先生の型って何ですか」と聞かれたことがあって、その時は本当に真剣に考えました。でも、自分には型も何もない。これではまずいな、と思いました。でもその後にこの3人(豊田、高橋、吉澤)が桐朋に来て、自分の前を過ぎて行って、こういう結果を出してくれた。それを見ると、良い捉え方をすれば、自分に型がなかったのが良かったのではないか。だから決まった型に押し込むのではなく、一人一人、それぞれとの関係性の中で一番いいやり方ができたのではないか、とも思います。

陸上部全体を見ると、自分で考えさせると何もできなかったり、間違った方向に行ったりしてしまう生徒も多いので、そういう生徒には言葉で示して指示をする必要があります。でも、この3人のように、自分なりの取り組みができる生徒が力を伸ばしていった、という事実があるので、他の生徒も少しずつでも自力でできるようにシフトさせるよう導いていかなければならないですね。

基礎を教わったから、自分でもできるように

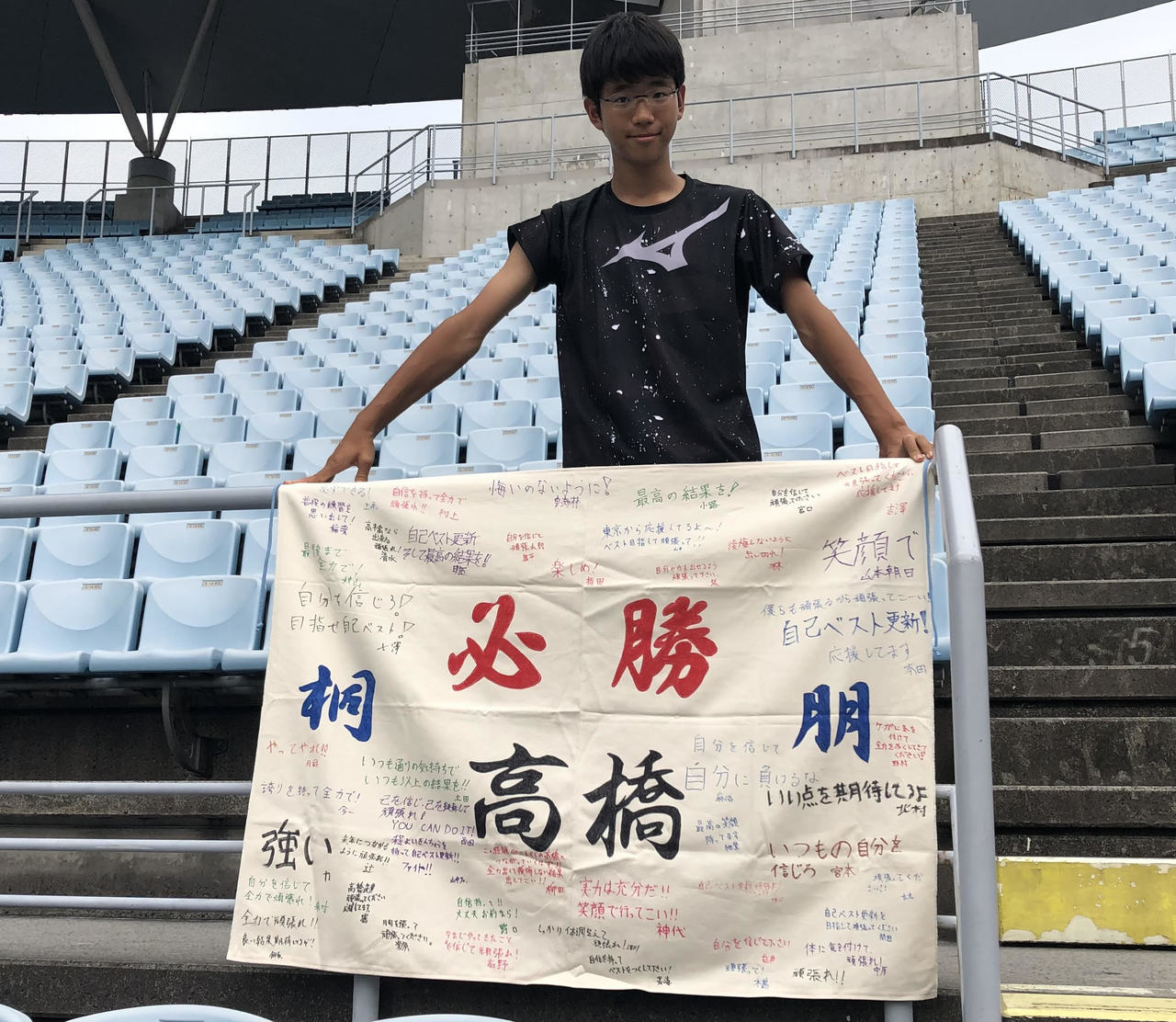

高橋は中学2年で全国大会に出場

豊田 僕も中学の時はちゃんと陸上をできていなかったと思います。でも、外堀先生から練習で、バウンディング(左右の足で交互に弾みながら前進していく運動)など基礎的な動きを徹底的に教えてもらっていたおかげで、自分では気づかないうちに成長していて、高校生になってこういう練習をやってみたいと思った時に、自分なりに考えてできるようになっていました。高橋と吉澤君は僕と違って中学の時から活躍していたから(*)、いろいろできていたんじゃないの?

*高橋と吉澤は中学2年の時から全国大会に出場し、入賞もしているが、豊田は中学では東京都の大会で優勝して関東大会には出場したが全国大会には届かず、高校2年で初めて全国大会を経験した。

高橋 僕も中学生の時は自分で主体的に考えることはできていませんでした。中3の年にコロナで学校や部活がなくて家にいた時も、目標にしていた全日本中学校選手権がなくなったからトヨケン先輩と同じように絶望して、自分では何もやる気が出なくて。リモートワークで家にいた母から「縄跳びだけはやろう」と言われたので、なんとか毎日、母が昼休みの時間に縄跳びをやるという程度の意識しかありませんでした。でもトヨケン先輩が言うように、外堀先生が体の動き方など、自分の土台をしっかり教えて作ってくださったことが、力を伸ばすことにも、だんだんと自分でできるようになることにもつながったと思います。

吉澤 僕は中学に入った時から走るのが速い方だったけれど、高3までずっとうまくは行かないだろうと思っていたので、自分なりに真面目に練習をしていました。トヨケン先輩や高橋先輩のような身体的な才能が自分にあると思えなかったので、頭で考えて、真面目にやって勝負するしかないと思っていました。中1の終わりから中2の初め頃にコロナで学校が休みになった時に自分なりにメチャメチャ練習したらすごく速くなって、秋に1分57秒台が出ました。その経験から、自分で練習を考えてやっていけるかもと思えるようになりました。

――自分が考える練習ややり方が正しいと思うようになったのはいつ頃からですか。

吉澤 いつ、というはっきりした時期はなくて、中学生の時から自分なりに考えながら取り組むうちに経験や知識が増えて、自分の考えが更新され、「こんな感じだろう」というものがだんだん明確になってきた感じです。中高の6年間、常にそれを繰り返してきたから、6年間、常に改善できてきたと思います。

豊田 自分の意識や考え方が間違っていない、と思うようになったのは、中3の頃から中体連や高体連の選抜の練習会や合宿に参加したのがきっかけでした。指導してくださる先生方から教わることには自分にとって新しい内容や視点もあって、自分なりに理解して前向きに取り組んでいたのですが、周りの選手を見ていると、何も考えずにやっていたり、中には遊びに来ているような感じの人もいたりした。そういう選手と一緒にやっているうちに、今は勝てなくても、自分なりに考えてやっていけばそのうち勝てるようになるな、と思っていました。実際に高2、高3となって勝てるようになったので、間違っていなかったのだと思います。

――他の選手の動きややり方を参考にすることはありますか。

高橋 僕は中3の時に、自分より良い記録を持っている山形県の選手にどうしても勝ちたくて、有名な選手の動画をたくさん見るようになりました。そして、どういう動きを参考にすれば自分の力が伸びてライバルに勝てるかを徹底的に考えるようになったことが、その後の主体的に取り組む姿勢につながったと思います。

豊田 僕も高校に入ってから、自分より速い人、競技力が高い人の動きを、動画で見たり、実際に目の前で見て、まねてみるようになりました。いいものを自分に取り込んでいくには、まずまねることは大事かな、と思うので。

吉澤 僕は動画はあまり見ません。それより、自分が実際に体を動かして感じたことの方が大事だと思うので。既に自分なりに、こういう走りをしたい、という明確なイメージがあるし、それがなぜ正しいと思うかも自分の中で筋が通っていて明確に説明できるので、何かを参考にしてそれを見つけ出すことはないです。

一つには絞れない、一つだけをやってはいない

――豊田は今も400mハードル、110mハードル、400mと複数の種目に取り組んでいますが、日本のトップになってもこのような組み合わせで取り組むのは極めて異例です。高橋は中学から混成競技を続け、今も十種競技に取り組んでいます。吉澤は800mに絞って全国や世界を目指してきました。3人それぞれの取り組みの違いにも、性格や姿勢が表れているようにも見えます。

豊田 僕は種目を一つに絞れと言われてもできません。インカレ(大学生の対校選手権)で複数の種目に出て上位に入賞し対校得点を取らなければならない、という意識もあったし、一つの種目に絞ってもモチベーションが続かなかったんじゃないかな。いろいろな種目をやってきたからこそ、いろんな出会いや多くの気づきがあって、面白いですよ。

高橋 それは僕も一緒です。

吉澤 僕は、一つの種目だけやっていると思ってほしくないです。僕の考えでは、いろいろある走る種目の中で800mは「真ん中」。どんな距離に必要な要素を習得しても、短距離の動きをやっても長距離を走りこんでも800mに生きるから、何をやっても伸びるし、やり方は無限にあります。僕は800mはそういう種目だと思っているし、そう考えることでうまく行く部分も多いと思います。

豊田 兼(とよだ・けん)

2002年生まれ。2015年に桐朋中学校入学(75期)。中学では走幅跳、四種競技など幅広い種目に取り組み、高校2年の2019年に全国高校総体(インターハイ)400mハードル出場。高校3年の2020年はインターハイの代替大会だった全国高校生大会で110mハードル4位、400mハードル5位入賞。2021年に慶應義塾大学に進み、大学3年の2023年にワールドユニバーシティーゲームズの110mハードルで金メダルを獲得。大学4年の2024年に日本選手権の400mハードルで日本歴代3位の47秒99をマークして優勝し、パリオリンピックに日本代表として出場した。2025年に大学を卒業しトヨタ自動車に入社する。

高橋 諒(たかはし・りょう)

2005年生まれ。2018年に桐朋中学校に入学(78期)。中学2年の2019年に全国中学校選手権の四種競技に出場。翌年には同選手権の代替大会だった全国中学生大会で四種競技2位入賞。高校1年の2021年にインターハイの八種競技で同種目史上初の1年生優勝を達成し、翌年に2連覇。高校3年の2023年はけがのためインターハイ出場を逃したが、秋に日本高校記録(6264点)を樹立。2024年に慶應義塾大学に進み、関東学生対校選手権(関東インカレ)の十種競技でU20(20歳未満)日本最高となる7235点で同種目史上初の1年生優勝。U20(20歳未満)日本選手権も制し、U20世界選手権に日本代表として出場した。

吉澤 登吾(よしざわ・とうご)

2006年生まれ。2019年に桐朋中学校に入学(79期)。中学2年の2020年に全国中学校選手権の代替大会だった全国中学生大会の800mで5位入賞。中学3年の2021年はけがのため目立った結果を残せなかったが、高校1年の2022年にU20日本選手権で6位入賞。高校2年の2023年にU18大会(全国大会)優勝。高校3年の2024年にU20日本選手権で高校日本歴代5位の1分47秒80をマークして優勝し、U20世界選手権に日本代表として出場。インターハイは4位入賞。2025年に高校卒業後は東京大学に進学する。

外堀 宏幸(ほかほり・ひろゆき)

1976年生まれ、鹿児島県出身。筑波大学大学院在学中の2000年に日本選手権2位入賞、2001年に日本インカレ優勝。自己記録は2m23。2003年から桐朋中学・高等学校に保健体育科教諭として着任。陸上部顧問。