第八回 我が時代

尾﨑 正大(短距離)

70期(2016年3月卒業)

『はじめに』

自分が競技を退いてから早くも7年以上が過ぎました。機会があれば執筆したいと考えていたこの寄稿もかなり前から手を付けていたものの、就職活動や新社会人生活と重なったことや、藤本の寄稿と期間が被りすぎないようにと考えたりしていた結果、予期せず長い間放置してしまう格好となりました。(あまりに放置しすぎて、データが1度消えかけました。バックアップ大事、本当に。)のんびり長々と書かせていただいた寄稿になりますが、最後まで読んでいただければ幸いです。

『自己紹介』

100m:10.84

200m:21.58

400m:47.93

4×100m:42.52

4×400m:3.16.25

顧問の先生方や仲間に恵まれ、多くの桐朋記録を樹立しその他の種目も歴代上位の記録を残すことができました。記録や結果が全てとは思いませんが、この陸上部での成果をこのような記録に残せたことは大きな誇りです。桐朋生は多くが中学以前からの入学ですが、私は1学年6~70人程度しかいない高校からの入学でした。幼い頃から周りより少し足が速かったという安易な理由から中学で本格的に陸上をはじめ、その後中学入試で不合格を味わった桐朋に高校入試で“リベンジ”を果たし、桐朋陸上部に入部しました。

高1の春合宿

高1 『忘れもしない出会い』

高校1年生の担任、すなわち私が桐朋で最初に出会った先生はこの陸上部のOBでもあり短距離顧問の有村先生でした。卒業後を含めこれだけ深い関わりになるとは当時はもちろん思っていませんでしたが、今思えばこの瞬間から私のその後の陸上人生はもう決まっていたのかもしれません。有村先生が本格的に高校短距離の顧問を引き継ぐタイミングで入学したのを含め、振り返ってみればやはりこれも何かの縁だったのでしょうか。クラスメイトには全中の走高跳で優勝していた石川をはじめ陸上部が多かったこともあり、すぐに部の雰囲気に馴染むことができました。後に有村先生から“記憶にも記録にも残る代”とも称された70期はとにかく変人揃い(と私が書くと総ツッコミを受けかねませんが、あえてこう書かせてもらいます)の個性派集団で、一方どこか繊細な面も持ち合わせスイッチが入れば爆発的な力を発揮する面も秘めていて、それが有村先生にこう言わせた所以なのかと思っています。

中学時代は顧問と衝突することも多く、なんとなく陸上をやっていた部分が強かった私ですが、桐朋で陸上部に入部したことは私のそのような意識を変える大きな転機になりました。普段は先輩・後輩分け隔て無く接し、しかし練習や試合となれば揃って真剣な表情を見せる雰囲気に真摯に陸上競技に取り組む覚悟へと変化したのを覚えています。

話は前後しますが、自分が中学時代に特に印象に残ったランナーが2人いました。その2人は自分と同学年の東京都と埼玉県の400mチャンピオンだったのですが、彼らが城西大城西高校に揃っていると知ったときは“どうすればいいんだ・・・”とさすがに頭を抱えたと同時に、さいたまスーパーアリーナの麓からやってきたこの小兵になんか一生出番は来ないものだと思いました。その中でデビュー戦となった支部1年生大会で200mの桐朋記録を更新し、秋の新人戦でも400mで関東大会へ進出することができたことは、記録を残せたこと以上に“自分でも東京で戦っていけるかもしれない”という希望を持てたという点で大きな意味合いだった気がします。

高2 『チームが変わった日』

陸上競技は個人スポーツと言われることも多く、実際に野球やサッカー、その他球技などのチームスポーツと比べると個人種目寄りのスポーツであるというのは事実だと思います。しかし、陸上競技がチームスポーツとしての面も確かに持っていると感じたのが高2の都新人です。

この年の新人戦は桐朋の歴代上位記録にも今でも多く名を連ねる70期、71期が出場した年で、私も初日の400mで優勝し他種目でも入賞者を出していました。学校対抗においても順調に得点を重ねていった中で、最終種目にマイルリレーを残していました。桐朋にとって都大会のマイルはあと一歩のところで涙を呑むことの多いいわば鬼門であり、自分もこの年の都総体で8位とその悔しさを味わいました。ただ、先述の通り実力者が多かったこの代において私と同じく高校からの入学だった長谷川、タイムを伸ばしつつあった同期の青木と真貝、この年から400mにも本格的に取り組み始めた藤本と関東新人出場圏内の3位以内を狙えるメンバーが揃っていました。しかし、東京都には“御三家”(こう呼んでるのはおそらく私だけでしょうが)的な存在として、世界で戦うようなトップ選手を数多く輩出してきた東京高校、城西大城西高校、八王子高校が君臨しており、我々が3位以内に入るにはこの3校の中に割って入る必要がありました。

迎えた決勝のレース、藤本、真貝、長谷川が上位に食らいつく走りをしてくれたおかげでアンカーの私には4位でバトンが渡ってきました。この時点で私の前にいた3校は、あの御三家です。最終的にはその3校と我々を合わせた上位4校が約0.7秒差の中にひしめく大混戦の中、ゴール直前のホームストレートで2位まで順位を上げ、関東新人への進出を決めました。また、このマイルでの得点により学校対抗でも東京高校に次ぐ準優勝を成し遂げました。ゴールした直後走った4人で抱き合い、予選を走った青木や付き添いに来ていた短距離ブロックの面々と喜び、スタンドで応援していた全員と主将の石川が涙を流すほど歓喜したあの瞬間は、間違いなく私の陸上人生の一番のハイライトでした。

東京都には多くの有力選手が集まり、スポーツ推薦等が無い桐朋はレベルの高さに弾き返される事も多かったですが、この試合が部全体に“俺たちもできるぞ!”という雰囲気が生んだ大きなきっかけになったのは間違いないと思います。卒業後に有村先生と現役時代で一番印象に残った試合の話題になった時に、お互い示し合わせたわけでもなく揃ってこの試合を挙げたことや、長谷川が桐朋の学校紹介でのPR動画の中でこのレースの話をしていたことなどからも、この新人戦が桐朋陸上部という“チーム”全体に与えた意味合いは大きいものだったと強く感じました。

2014 秋の都新人

男子総合第2位を達成!

高3 『嬉しくなかった桐朋記録』

最後のシーズンでは個人種目の400mで藤本との都総体での1.2フィニッシュ、2年連続で出場したインターハイでは準決勝まで進み、長く目標にしていた400m47秒台に突入することもできました。また200mでも2年ぶりに自己ベストを更新したほか、今や世界に名を轟かせる存在となったサニブラウン・ハキームと都総体の準決勝、決勝でレースをするという想定外の“おまけ”も付いてきました。

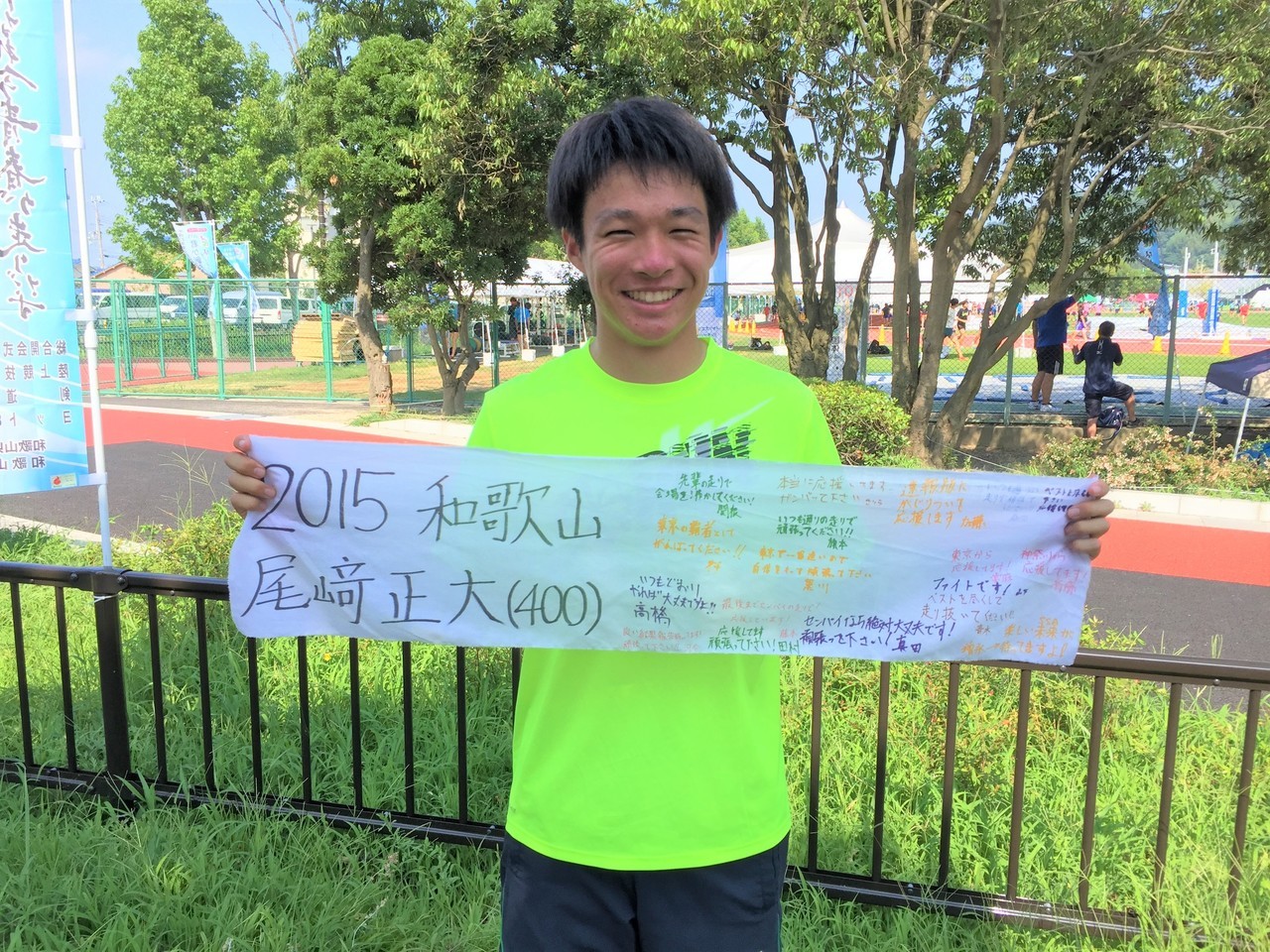

一方でマイルは桐朋記録を樹立することはできたものの南関東大会の予選9位で敗退し、結果的には最後も“あと一歩”という形で終わりました。この時の自分を含めたマイルメンバー、そして部全体としても桐朋記録は通過点であり、南関東やその先のインターハイで結果を残すことを目標にしていたのでタイムほどの充実感は無かったように覚えています。率直な書き方をするならば、私が更新してきた桐朋記録の中で一番嬉しくなかったのはこの記録です。それまでリレー種目では全国レベルの大会に縁のなかった自分にとっては、これが最後のシーズンに回ってきた願ってもないチャンスでした。この4人でならインターハイの舞台でバトンを繋ぐ、戦えると本気で思っていたからこそ、それが叶わなかった悔しさや虚しさは桐朋記録を出した喜びよりも遙かに大きなものでした。あの時の無念さは今でもなかなか上手く言い表すことはできませんし、自分の中で感情の整理は付いた気になっていても、何度も夢でこのレースの事を見るのは拭えない感情が残っているのかなとも感じます。私以外の3人は自分以上に悔しい思いをしたであろう中で、長谷川と青木がわざわざ和歌山まで自分のレースを見に来てくれたのは一言二言では表せないような感謝と同時に、この陸上部でいい仲間に出会えたなと感じました。

2015年 和歌山インターハイ 400m準決勝のゴール(高3)

『先輩・後輩』

自己紹介でも書かせていただいたように、私が桐朋に在籍したのは3年間だけだったので、一緒に練習をし試合に出たことがあるのは上下2期差までになります。しかし中高ともに同じグラウンドで日々練習をする環境や、卒業後も途切れることのない関係性、そして互いの個性を尊重し認め合う桐朋生の精神は年齢の差にとらわれない人間関係を築けると感じます。

我が時代にも多く寄稿してくださり以前のマイルの桐朋記録を保持していた64,65期の先輩方は毎年のように合宿の際に訪れてくださりました。その際に先輩方と関わったことや当時の話をしてくださったことで、数字としてただ記録を目標とするだけでなくこの先輩方を超えたいという感情を持つことができ、特に最後のシーズンのマイルに挑む大きな原動力となりました。個人的な思い出としては、阿津さん(65期)と春合宿で2年続けて500mの真剣勝負をしたことが印象に残っています。合宿の時期はお互いにとってもシーズンイン直前の時期であり、本来であればここまで強度の高いメニューは取り組まないのが定石ですが、お互いを年の差関係なく認め合い、本気で勝負する桐朋生らしさが出たシーンなのかなと思っています。

68期の先輩には、私の“隠れ”デビュー戦で当時入部間もない私をリレーメンバーに温かく迎えていただきました。主将を務めていらっしゃった中野さんは、私を迎え入れるにあたって私のことだけでなく、部全体としての在り方など深く考えてくださいました。いきなりバトンを繋ぐ怖さや緊張感もありましたが、先輩方にとって最後のマイルとなった試合で歴代上位の記録に名を連ねるタイムを残すことができました。デビュー戦で足を引っ張らずに済んだという安堵と同時に、レース後に感謝の言葉をいただいた経験はその後の私のリレー種目における心構えの面でも大きな支えとなりました。卒業後も関西圏の大学に進学された方が多かったことから、和歌山で行われたインターハイも見に来てくださり、最後に少しは成長した姿を見せられたかなと思っています。

69期の先輩方は一緒に活動する期間も長かったことから、ここでは書き切れないほど常日頃からお世話になりました。同期の横のつながりだけでなく、我々70期をはじめ年齢の差を超えた縦の繋がりを強くしてくださった事は、私が今このように先輩・後輩とのエピソードやメッセージを書いている根幹になっていると感じます。お世話になったからこそ、先輩方をリレー2種目であと一歩のところで南関東大会へ連れていけなかった悔しさや申し訳なさは大きなものでした。最後の総体路線だった先輩方の悔しさは私が感じたそれとは比べものにならないものであったに違いなかったはずですが、誰も私を責めることなく、それどころか学校終わりに何人もの先輩方がタクシーで南関東大会に駆けつけてくださりました。私のインターハイ出場を自分のことのように喜んでくださった事を含め、本当にいい先輩方に恵まれたなと感じました。

後輩ではやはり藤本の存在が大きかったと感じます。短距離ブロックでは毎年シーズンの終わるタイミングで有村先生と選手とで冬練や来季に向けてのミーティングをしていましたが、その場で藤本が「来年は尾崎先輩を超えます!」と宣言したことははっきり覚えています。私が競技に取り組んでいた期間で面と向かって“勝負”を挑んできたのは前にも後にも藤本ただ1人だけでしたし、そのような挑戦状を叩きつけられたことに驚きつつも嬉しく思いました。藤本自身も我が時代で書いていたように、彼は最後のシーズンは怪我に苦しみなかなか思うような結果を残せませんでしたが、もし万全な状態なら私の桐朋記録は1年で塗りかえられていたと思いますし、間違いなくそれだけの力を持った選手でした。しかし満身創痍の身体でキャプテンとしてエースとして最後まで戦い抜いた姿、その姿には私の記録の比ではない強さがあったと思っています。藤本に限らず、彼に引っ張られるように最後の1年でタイムを大幅に伸ばした斉藤、増永、真田のリレーメンバーを中心とした71期の強さは、年下ながら尊敬するものがあります。当時の彼らの試合後のコメントを見返すと、我々の代が抜けた後で人知れずプレッシャーと戦っていたんだなと感じさせられますし、そのプレッシャーの中で彼らは記録や数字では表せないものを見せてくれたと思っています。

近年では学生時代にコーチも努めていた山下(71期)らが中心となりOB会も開催され、今後も年の差関係なく関われる仲が続けられればと思います。現在でも麻沼(74期)や豊田(75期)をはじめ関東インカレ等で活躍するOBや、現役部員では78期高橋の快挙など現役桐朋生やOBの活躍の知らせを目にします。桐朋のユニフォームに袖を通した選手の躍動は、OBとしては何年経っても喜ばしい限りです。

『同期へ』

ここまで先輩後輩との様々なエピソードや感謝を書いてきましたが、自分の桐朋での陸上生活は同期の存在なしでは語れません。最初にも少し書かせてもらいましたが、70期は本当に変人揃いの代でした。主将石川、マネージャー佐藤、短距離ブロック長の長谷川、長距離ブロック長市川、途中から裏方に徹してくれた八木、そして私とどこを取っても型に収まらない、その意味では“バラバラ”集団でした。私はグループをまとめることも苦手で、態度や背中で何かを示せるような人間でもありませんでした。ただ走ることしか能の無かった私をいつも支え応援し、試合の度にともに喜んだり悔しがったりしてくれた同期の力が無ければ私はきっと何度も心が折れ、高いモチベーションも維持できていなかったと思います。日常から気兼ねなく接する友人として、ともに戦うチームメイトとして、そして尊敬できる同期として自分が70期の一員でいられたことを、今本当に幸せに感じています。なかなか言える機会もありませんでしたが、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。同期が同じ景色をどう見ていたのか、いつか誰かが書く我が時代であったりあるいは別の形でも聞けるのを密かな楽しみとしてとっておきたいと思います。

春合宿での早朝ジョギング

『想定外の連続』

長々と私の陸上人生を振り返ってきましたが、桐朋入学前を含めた6年弱の期間で本当に多くの出会いに恵まれ、そして予期せぬ出来事の連続だったと感じます。地元の中学で陸上部に入った当初は市予選のメンバーにも入れなかった私が数年後東京都で優勝するとは、私自身が一番予想していませんでした。今の部員たちも、あるいは今後入部してくる選手たちも最終的に陸上競技に取り組む期間に差はあると思いますが、その中で多くの“想定外”を味わってほしいなと思います。

この寄稿を読んでいる後輩の中にも、陸上競技を通して自分でも想像しなかったような記録や成長、逆に今まで経験しなかったような挫折などを経験する場面が訪れるかもしれません。私も何度か経験がありますが、特に大きな挫折を味わった時は自分1人では立ち直るのに時間がかかることもあるでしょう。しかし支えとなってくれる周りの存在やこの陸上部の環境は、その挫折をもプラスの経験に変える力があると思いますし、実際私もそれに支えられて桐朋での陸上人生を送ることができました。私が陸上競技に取り組んでいた期間は私の人生の中で決して大きな割合を占めているわけではありません。それでも当時の記憶や経験は今でも鮮明に記憶していますし、この感覚は何年経っても色褪せることはないと思います。これも多くの想定外を味わい、そして顧問の先生方や周りの仲間に支えてもらったからこそだと考えています。

ここでの想定外に、ド派手な結果や成績は必ずしも必要ではないと思います。個性派集団の桐朋生だからこそ作れる、誰にも真似できないような、そんな陸上人生を送ってほしいと心から願います。そしてその経験が陸上競技を離れてからの人生においても糧になれば、それはどんな記録や成績にも変えられないものだと私は思います。

夢の続き

この陸上部でやり残したことをあえて最後に挙げるなら、リレーでさらに上の舞台での景色を見たかったなというのが唯一の心残りです。先述のように桐朋のリレーは夢舞台をあと一歩のところで逃すことが多く、あと一握りでチャンスを掴みきれなかった思いを何度もしてきました。自分が引退してからオリンピックで400mRが銀メダルを獲得したり、去年の世界陸上でも1600mRが決勝進出したのを見ていると、競技を退いて久しい身でも勝負師としてグラウンドに立っていた頃の血が騒ぐものがあります。

しかしその気持ちと裏腹に、この陸上部で過ごした3年間以上の熱意や身体を持って自分がトラックに戻ることは二度と無いでしょう。だからこそ、自分の持っている桐朋記録がいつか塗り替えられる瞬間、インターハイの舞台で桐朋のユニフォームがバトンを繋ぐ瞬間をこの目で見られる時が来たら、それは自分が叶えられなかった夢の続きなのかもしれません。その夢はこの寄稿を読んでいる、あるいはこれから桐朋のユニフォームを着る後輩たちにバトンを託してこの寄稿を終えたいと思います。自分でも想像していた以上の長文になってしまいましたが(これでもかなり削ったのですが・・・)、最後まで読んでくださりありがとうございました。今後もOBとして少し離れた立場からではありますが、現役部員の活躍、部の更なる発展を楽しみに見届けたいと思います。

また今回の執筆にあたり過去の我が時代各回を参考にさせていただきました。この場をお借りして、過去に執筆された方々にお礼申し上げます。