第一回 我が時代

菊地 紀永(跳躍・ハードル)

49期(1995年3月卒業)

「何故私に原稿執筆の依頼が?」と最初は戸惑いました。恐らく桐朋陸上競技部のHP掲示板に長い文章を書き込んでいたからだと思いつつも、外堀先生からせっかくの機会を頂きましたので、後輩の方々の参考にならないかもしれませんが、ここに記します。私は文章を書くとついつい長くなってしまいますので、あらかじめお詫びしておきます。

1.入部まで

私は高校野球の大ファンで、小学校からの継続で中学入学後は野球部に入るつもりでした。しかし、スポーツテストの走幅跳で5m40cmを跳ぶことで、大久保先生・和中先生からお誘いを受けることになりました。前年度に松井裕二先輩が全日中の走幅跳で優勝した翌年であり、「君なら全日中も夢じゃない」などと言われて、自分でも「ひょっとすると中学新記録(当時は確か7m17cm)を更新できるのではないか」といい気になってしまい、とりあえず最初の地区大会に出場することになりました。まだその時でも野球部と迷っていたのですが、当時一つ上で、中1の関東大会100m5位入賞者(現在の桐朋中1記録)であった有村先輩(現在の有村先生)の爽やかな対応に感謝しつつ、「個人の力を試せる陸上競技部で行こう」とこの地区大会でもって決意しました。

2.中・高を通じて

結果として、私は陸上競技部に入部することで、素晴らしい経験をすることができたと思います。野球部でも野球部なりの経験をすることが出来たかもしれませんが、人は自分の人生を振り返った場合に、後悔もしつつ、自分の今があるのは過去の経験によるものだと気付くことができます。 陸上競技は基本的に個人競技です。自分の身体能力が数字となって表現されます。これが私の性分と合っていたのだろうと思います。「これだけ練習したのだから、いい記録が出るに違いない」「あれだけ練習したのに、何故いい記録が出ないのか」という繰り返しをすることで、心身共に鍛えられていったのだろうと思います。ただ、如何せん自分が中学生から高校生の時は、「鍛えれば伸びる」ということしか考えていなかったというところが本音です。もう少し自分自身のことを分析する必要もあったと、今では思うところもありますね。 私は中3と高3で、それぞれ主将になりました。私の代は、中1では10人以上いたのですが、最終的には高3で5人だけでした。加藤・新里・濱田・矢尾板という個性派揃いの同期には苦労した時期も多々ありましたが、組織をまとめるということは思っているより難しいという経験をしたことは良かったのだろうと思います。ただ、同期にはガミガミ言いつつも、後輩には目を掛けられず、逆に何も言わずに自分から行動して分からせようとしてしまったため、まとめきれなかった点が後悔しているところです。

3.思い出に残った試合

本当は、自分が経験した全部の試合について語りたいくらいなのですが、特に「良い思い出の試合」と「悔しい思い出の試合」を5つずつピックアップしてみます。

(1)中2「浜松リレーカーニバル 4×100mR」 1990年11月

記録:44”56(予選44”53) 優勝 有村-菊地-加藤-梅田

浜松リレーカーニバルでの優勝は、私の6つ上の代が当時の都中学記録を樹立して以来のことでした。何がすごかったかと言いますと、この予選の記録が、『陸上競技マガジン』の記録集計号が出るまで、『陸マガ記録室』で「全国1位」だったことです。結局は確か滋賀県の聖徳中が申請したみたいで最後には「全国2位」になってしまいましたが、それまでの「全国1位」という記録が頭に残っています。

4×200mR記録:1’34”73 準決勝敗退(全体11位) 濱田-菊地-新里-加藤

これは出場できたことが思い出深いです。ハードルは、中2の地区対抗100mHで3位に入っていたこともあり、都総体は15”1(全国出場標準が当時は15”2)で2位、関東大会は14”95の4位で臨みました。しかし、台風という悪天候の中、全く記録が出ずに予選敗退となってしまいました。 4×200mRは、今は4×100mRに変わってしまいましたが、当時はこの種目が中学のリレー種目でした。都総体・通信大会と優勝し、文句なく都代表で出場しました。リレー自体は予選をプラスで拾われ、準決勝は優勝した栃木の氏家中らに抜かれて3位になってしまい、決勝への道は絶たれましたが、全国11位というのは、その後の結果に繋がりました。

1991年11月 記録:1’32”4 優勝(当時の都記録と並ぶ) 濱田-菊地-新里-加藤

この大会は、後述のように、個人では悔しい大会でしたが、何と言っても4×200mRでの優勝です。北多摩西地区代表ながら1校で出場し、他の地区の選抜混合チームに勝った、というのが、非常に嬉しかったのを、今でも思い出します。全日中後の8月の私学大会で1’32”9を出して2位に50m近い差をつけて大会新記録で優勝したこともあり、「都記録を出そう」という意識はありました。私は2走でしたが、3走の新里が100m近くまでは1位、その後、走幅跳優勝の秋山(府中九中)らに抜かれて3位に落ちますが、4走の加藤へのバトンパスの時に、するすると抜け出し、バトンが渡った時点では200m4位の加藤がトップに抜けていました。追いすがるのは、200m優勝の角嶋(府中九中)と準優勝の河野(貫井中)、結局3者同時にゴールし、判定の結果、3者同タイムながら桐朋が優勝という幕切れでした。しかも当時の都タイ記録という結果もついてきました。中学当時最も嬉しい試合でした。

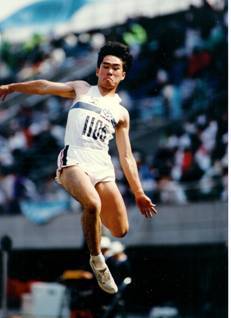

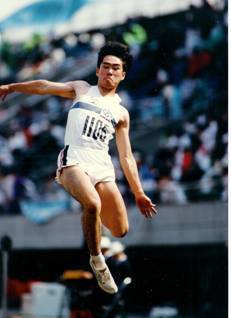

4)高2「東京都総体 走幅跳」 *4×100mRは「悔しいに記載」

1993年5月 記録:7m06cm(+2.9) 追参(予選は6m94cm) 2位

私は高1の時、スポーツテストの走幅跳で恥骨結合炎になり、夏合宿くらいまで走れない時が続きました。私の怪我らしい怪我はこれだけでした。高2になり、ようやく都総体で自分らしいジャンプができるようになり、決勝の3本目に追い風参考で7m00cmを飛んでいたので、既に2位で南関東大会出場は決まっていました。この時の優勝者は、当時の全国高2走幅跳記録(7m69cm)保持者の渡辺大輔さん(八王子高→日大→ミズノ 生涯ベスト8m12cm)でしたので、6本目は何も考えずに思い切り飛んだところ、板を全く踏まずに7m06cmが出ました。追い風参考ながら、「踏んでいれば7m30cmくらいだったのでは」というところでした。その約30分後の4×100mRへの奮起に繋がりました。

(5)高2「東京都新人 110mH」 1993年10月 記録:15”7(+0.2) 優勝

高校での都レベルでの優勝はこれしかありませんし、中高を通じて、久々に表彰式に出席できたので、感慨深い大会でした。高1の新人戦で、東京高校トップ3の中に食い込んで3位(15”5、桐朋記録)になったことに引き続きの快挙でした。この時の記録は高1より良くありませんでしたが、高1の本川(東京高、3年時に14”55でインターハイ3位)より先にゴールできたという思い出に残る試合でした。

4.悔しい思い出ベスト5

(1)中3「東京都総体 三種競技B」 1991年5月 記録:400mの「記録なし」

(砲丸投:9m76cm 走幅跳:6m39cm 400m:53”9で幻の2,940点)

400mの記録があれば優勝でした。「ラインを踏んだ」らしく、失格になりました。これで、その後の地区対抗の走幅跳でも同記録で優勝となった秋山(府中九中)が逆転優勝となりました。この大会を通じて、桐朋中が都総合優勝になったということもあり、大久保先生から「総合優勝じゃなければ抗議するけど、全国標準記録(2,950点)に10点不足しているし、総合優勝だから我慢しろ」と言われたのを覚えています(私自身は悔しくて悔しくてたまらなかったのを覚えています)。

この大会は、個人で都記録を狙えた110mHを敢えて捨てて絞った走幅跳が、最終6回目で1位と同記録に並んだものの、セカンド記録で2位になってしまい、かつハードルに出場した同期の濱田が優勝するという、何ともやるせない個人の結果でした。ショックではありましたが、4×200mR(前述)の奮起に繋がりました。

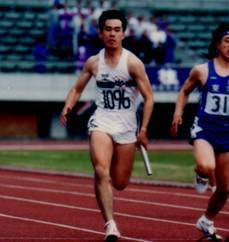

都総体:4×100mR(高2)

(3)高2「東京都総体 4×100mR」 1993年5月 記録:42”28 2位 有村-加藤-倉-菊地

前述の走幅跳でいい調子のまま南関東大会出場を決めていたので、その約1時間後くらいだったと思いますが、4×100mRにはいい気概を持って臨めました。4×100mRは、東京高が強かったのですが、4走待機場所からゴール向こうに見える東京高校応援団に対して「あの人たちの表情を驚かせるくらいの走りをしてやろう」と意気込んでいました。1走の有村先輩と2走の加藤がいい走りで、3走の倉先輩のところでやや東京高がリードして、4走の私のところの対決になっていました。バトンパス終了時点で東京高校の塚脇(私の代の学年で最も100mが早く、当時10”8だったはずです)がリード、私は火事場のクソ力か、その時するすると塚脇に追いつき、残り60mくらいで並走し、そのまま横並びでゴールしました。結果は100分の1秒差で2位という、何ともやるせない結果でした。高校時代、最も悔しいことの一つでした。

都総体:走幅跳決勝(高3

(4)高2「南関東大会 走幅跳」 1993年6月 記録:6m96cm 8位

南関東大会は、前述の4×100mRでも出場し、初日に9番目のタイム(42”36)で予選敗退していました。その翌日の走幅跳でした。3本目で6m96cmを跳び、その時点で確か8位だったはずでしたが、7mを越えた人が6人しかおらず、混戦でした。6本目に飛ぶ時の6位は7m08cm、これを超えれば目標としていたインターハイということで、目一杯のジャンプ。手ごたえありで着地点はなんと7m40cmくらい、1位が7m35cmだったため、「逆転優勝か」とふと思って振り替えると、なんとファール。和中先生より「5cmくらいのオーバーだった」と聞かされ、個人戦としては最も悔いが残るジャンプでした。 その後、高3では走力がアップした分、ジャンプのバランスが悪くなって高2記録を超えられなくなり、高3の最後の南関東大会も9位というあと一歩で決勝に進めなかったことを考えると、本当に惜しいところでインターハイを逃してしまいました。

(5)高3「東京都総体 110mH」 1994年5月 記録:16”02(準決勝15”74) 5位

高2の新人戦で優勝していたため、密かに自信を持っていました。ただ、この日は都大会2日目で、走幅跳と平行して行っていたこともあり、疲労も相当あったかもしれません。予選・準決勝と、流してまずまずの記録が出ていたため、「決勝は1台目から突っ込んでリードをとろう」と考えていました。その決勝、走幅跳決勝の4本目か5本目あたりを棄権して臨んだと記憶しています。スタートで勢い良く飛び出し、頭一つリード、「よしっ!」と思い、1台目のハードリングと思ったその時、本番ではしたことがなかった、足の裏でのハードルけり倒しとなり、2台目まで引っ掛け、そこまでで一気に失速、結果的に5位になってしまいました。その時の優勝は、新人戦2位の本川(東京高)の15”69であまり差はなく、同時平行の走幅跳も5位で、南関東大会ではハードルは最初から棄権してしまったため、これも悔いが残る結果でした。

5.その後に繋がる能力

というように、鮮明な記憶とともに様々な試合が甦りますが、厳しい練習も通じて、様々なことが身についたと思います。具体的には集中力・忍耐力・自己研鑽力の3点です。スタートやジャンプの点で想像以上の集中力が求められ、厳しい練習を耐え抜くには忍耐力が求められ、様々な練習によって記録を出すためには自己研鑽力が求められました。これらにも様々なことが身についたのだろうと思いますが、中高時代はそのようなことを考える機会はありませんでした。大学・社会人になるにつれて、自分の力はどの程度なのか、ということの“自己分析”が求められます。もし「桐朋の陸上競技部にいることで何が自分にとってプラスになるのだろうか」とふと考える機会があれば、一度しっかりと考えてみてください。

6.成功体験について

これは本当に大学時代の就職活動中に気付いたことですが、どのような部活動においても、“成功体験”はその後の人生に大きく意味をもたらすと思います。陸上競技は、自分の努力が記録や結果としてそのまま表現されますので、“成功体験”を経験し易いはずです。表彰台に立つことも、自己記録の更新を経験することも“成功体験”です。悔しい思いをすることが多いのも陸上競技ではありますが、それをバネにしつつ、勉強以外のところで、ぜひともこの“成功体験”を味わってください。

7.おわりに

2009年8月、現住地の京都から近いこともあり、私は奈良インターハイへ応援に行きました。その前に、6月の東京都大会の両リレーの素晴らしい記録を『陸上競技マガジン』で知り、南関東大会における走幅跳と三段跳のインターハイ出場とともに、両リレーの桐朋とは思えない記録でも組運などでインターハイに出場できなかったという、外堀先生の悔しさが滲み出る報告を見て、感動と共に「桐朋のOBとして応援しに行きたい」という思いに駆り立てられました。一つ上の梅本先輩と共に見に行きましたが、結果として、丸山君の予選1位の三段跳を観戦し、25年ぶりの入賞まで見ることができました。当時走幅跳で入賞した鈴木英穂先輩からここまで長い道のりであったと思いますが、効率的な練習量による陸上競技部としての歴史が脈々と受け継がれていたのだろうと思います。また、個人種目とリレー種目や駅伝種目等の様々な角度から仲間同士で切磋琢磨していくことも、大きな成長に繋がっていきます。高校卒業後に陸上競技を続ける人も、それ以外のことを始めていく人も、陸上競技部での経験は絶対にその後の人生を支えます。中高時代はがむしゃらにしていたことが、その後の自分を創っていたことも後々味わうことができます。後悔することのないよう、陸上競技も含め、全力で桐朋生活を送ってください。